今夏、欧州とアジアを旅しました。7月にフィンランド、9月にカンボジアに行きましたが、そのホテル宿泊体験で、いまさらながら至極当然な論理に気付いたので記述したいと思います。

すべてのホテルを見たわけではありませんが、私が見た範囲で感じたのは「グローバルホテルブランドのホテルよりもドメスティックホテルのほうが良かった(評価が高い)」ということでした。

私はヒルトンオナーズ会員なので、ヒルトンに頻繁に泊まります。世界中どこに行ってもヒルトンは一定の品質が保たれていて安定感抜群です。まったく不満はない。5段階の満足度調査に答えるとしたら「5 大変満足」「4 満足」「3 普通」・・・、の「4」にチェックします(ヒルトン大好きなので実際は「5」をつけちゃいますが)。そして、その国、その地域の独立系ドメスティックホテル(多くがブティックホテルです)にも泊まります。ヘルシンキやシェムリアップ、プノンペン、などホテル業界が成熟している街でそうしたブティックホテルに泊まると、ものすごく良いのです。感動するくらい。特に、人によるホスピタリティを感じるからです。とにかくゲストに関心を寄せ情報を引き出しその情報を使ってホスピタリティを提供しようと頑張るからです。

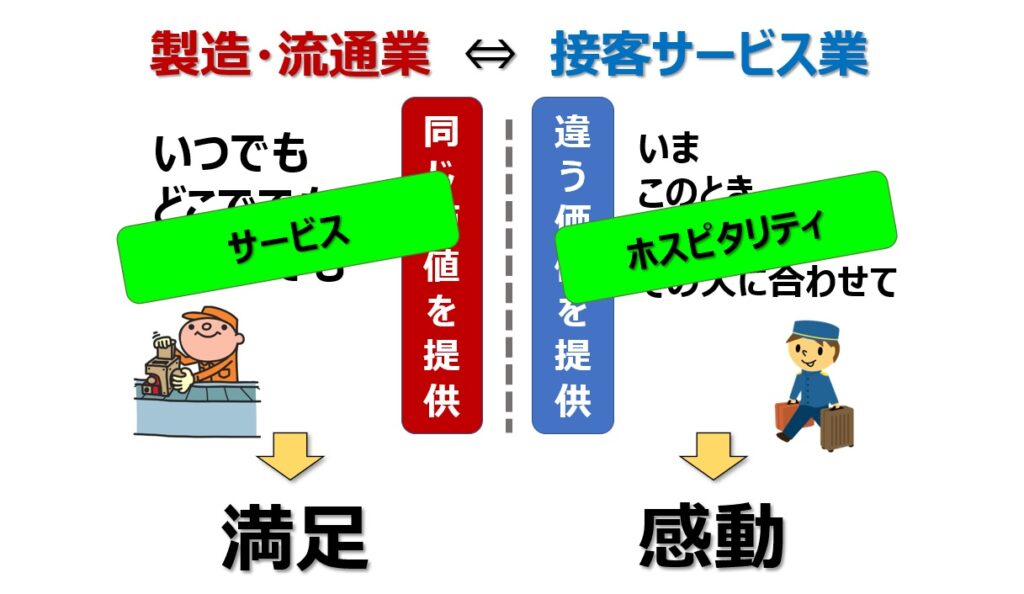

図1

チェーン=サービス、独立系=ホスピタリティ

つまり、「チェーンホテルはサービス」で、「独立系はホスピタリティ」なのだと考えたら腑に落ちました。ホスピタリティの定義はいろいろありますが、私の定義はホスピタリティの研究者である石丸雄嗣氏からご教授いただいた「いつでもどこでも誰にでも画一的に提供することがサービスであり、いまこのときこの場所で、この人のためだけにやって差し上げることがホスピタリティ」という定義です。そう考えると、チェーンはどうしても、どこの店舗、どこのホテルでも同じサービス、同じ価値を、汎用性を持って提供できることがメリットゆえ、サービスになりがちです。一方、独立系ホテルは、比較的ホスピタリティを発揮しやすいということが理論上は言えると思います。

よって、グローバルレベルでホテルがチェーン化、ホテル企業が拡大化している昨今、「規模の経済が効かせられないという弱点のある独立系ホテルは生き残れないのではないか」という議論がありますが、理論上は「勝ち方は、ある」と言えると思います。独立系ホテルは、勇気をもってホスピタリティを強みにしていけばいいのですから。

機能的価値と情緒的価値

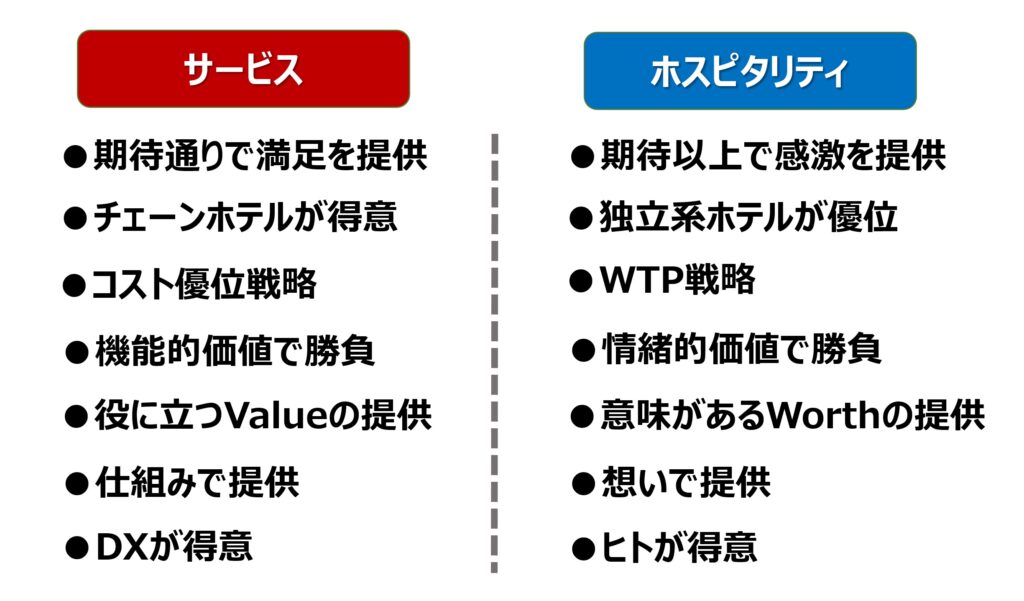

モノやサービスには、機能的価値と情緒的価値の二つがあります。別の言い方をすれば「役に立つ価値」と「意味がある価値」です。そう考えたとき、ホテルが機能的価値(ハードや仕組み)を強みにしていく経営は、チェーンホテルが有利になる戦略です。機能的価値の競争が激化すると、その価値はコモディティ化していき、ひいては価格競争になっていく。よって、体力が十分ある大資本のチェーンホテルが勝っていくからです。一方、このスタッフに会える、自分のことを良く知っているスタッフがいる、このホテルブランドの理念が好きとった情緒的価値は価格競争に陥りにくい。それぞれの顧客の感情に紐づくからです。だから、独立系ホテルは、情緒的価値を創造してくれるスタッフの背中を押し続け、ホスピタリティ接客を強みにしていくことが勝ち方になります。

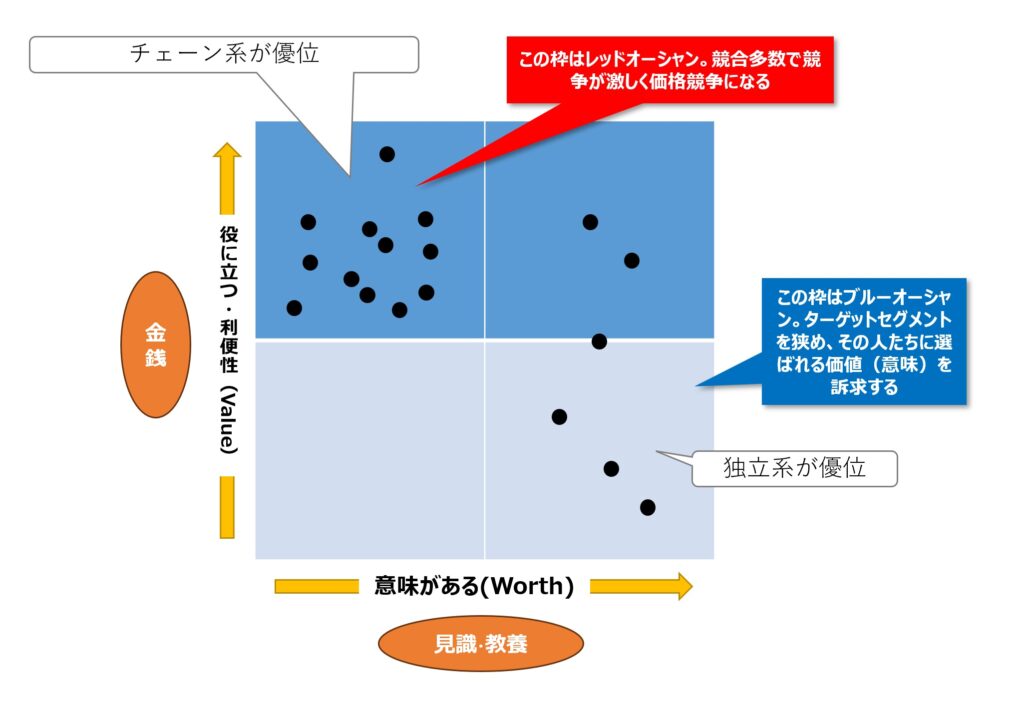

図2

「役に立つ」と「意味がある」

2つの要素を対比して考える話が続きますが、もうひとつあります。企業が長期利益を目指す方法には二種類あるという話。「コストをできる限り抑えて利益を残す」方法(低コスト戦略)と、「コストをかけてもいいので、より品質にこだわった商品やサービスを提供し、高くても買いたいと感じてもらう」方法のWTP戦略(=Willing To Pay:顧客が支払いたいと思う意思)の二つです。前者の代表例がマクドナルドやトヨタ、後者の代表例はスターバックスやフェラーリです(すべて楠木建氏『ストーリーとしての競争戦略』の受け売りです)。山口周氏の言葉でいうと、低コスト戦略は「役に立つ」商品づくりに、WTP戦略は「意味がある」商品づくりに適用すべき。ホテルでいうと「宿泊インフラとしての宿泊主体型ホテル」と「非日常空間を楽しみたいラグジュアリーホテルや高級旅館」です。

図3

意味ある価値をホスピタリティで提供する

で、私は二つの意味で、独立系ホテルが取るべき戦略、ポジションは図2の右下の枠、つまり「意味がある」の枠であるべきだと思っています。理由の一つは、「役に立つ」の枠においては、前述の通りデジタルマーケティングなどの集客力や、洗練されたオペレーションの仕組みがあるチェーンホテルが圧倒的に有利であり、小資本ホテルでは勝てないという理由です。一方、「意味がある」の枠においては、金銭的な優位がなくてもチエとココロ、つまり、工夫とホスピタリティで感動や体験を提供することによってWTP戦略をとることができます。

左上の枠においては、どうしても汎用性や再現性、生産性や効率性を重視して、スタッフをマニュアルという型にはめ、いつでも、どこでも、誰にでも同じ接客をするという機能的価値を鍛えることになります。一方、ホスピタリティを武器にできる右下の枠では、スタッフの力に頼る部分が大きいのです。現場スタッフが現場において自らが思考し、自らの判断で行動することが求められます。この接客ではスタッフのスキルを鍛えられ、思考力を高められ、そしてやりがいも生じます。プロフェッショナルなバーテンダーやコンシェルジュが生き生きと働けるホテルは、やはり右下の枠、WTP戦略のホテルなのです。これが二つ目の理由です。

一番喜んでほしい顧客層にとって意味のある価値を、ホスピタリティ接客で提供する。これこそが、独立系ホテルの戦い方なのだと思います。

追伸 チェーンオペレーションとホスピタリティは一見、二律背反する概念ですが、これを二律双生できたとしたら最強のホテルになりますが、その議論はまたの機会に。

コメント